『刑事コロンボ』を愛してきたファンにとって、ピーター・フォークは本当に理想の“コロンボ”だったのか?

本記事では、書籍『刑事コロンボとピーター・フォーク その誕生から終幕まで』を読み、主演俳優ピーター・フォークの素顔と、名作ドラマ『刑事コロンボ』制作現場の知られざる舞台裏について感想をまとめました。

なぜ後期(新コロンボ)シリーズで「いつものコロンボと違う」と私は感じるようになったのか。

その違和感の正体を、本書の内容をもとに掘り下げていきます。

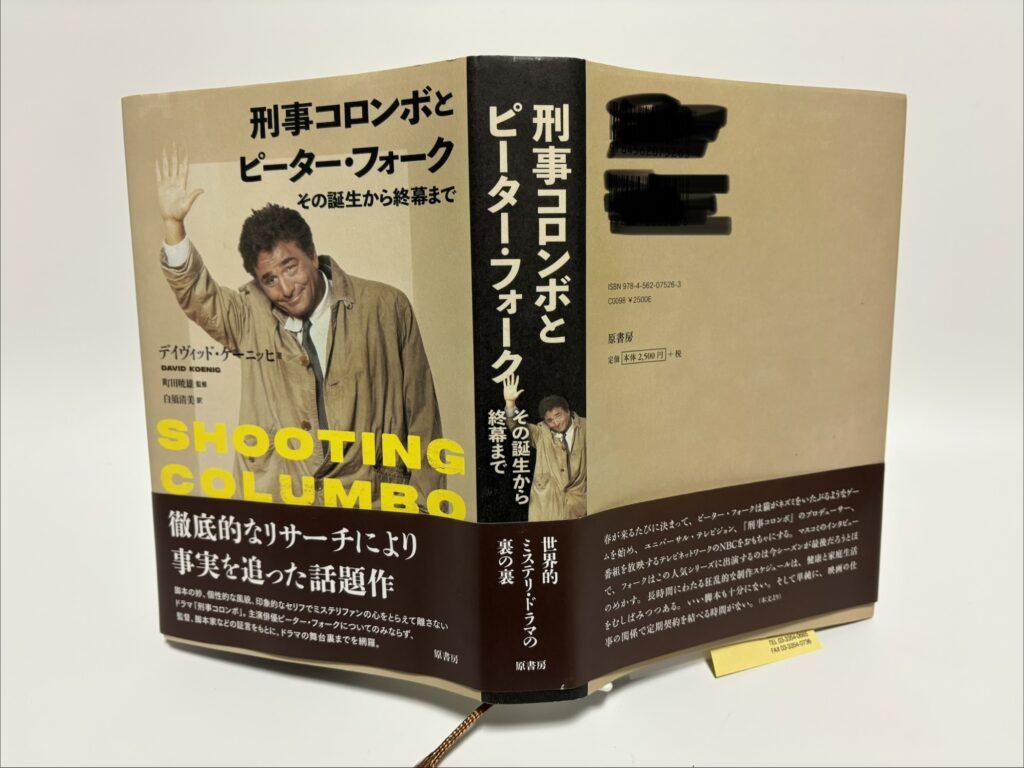

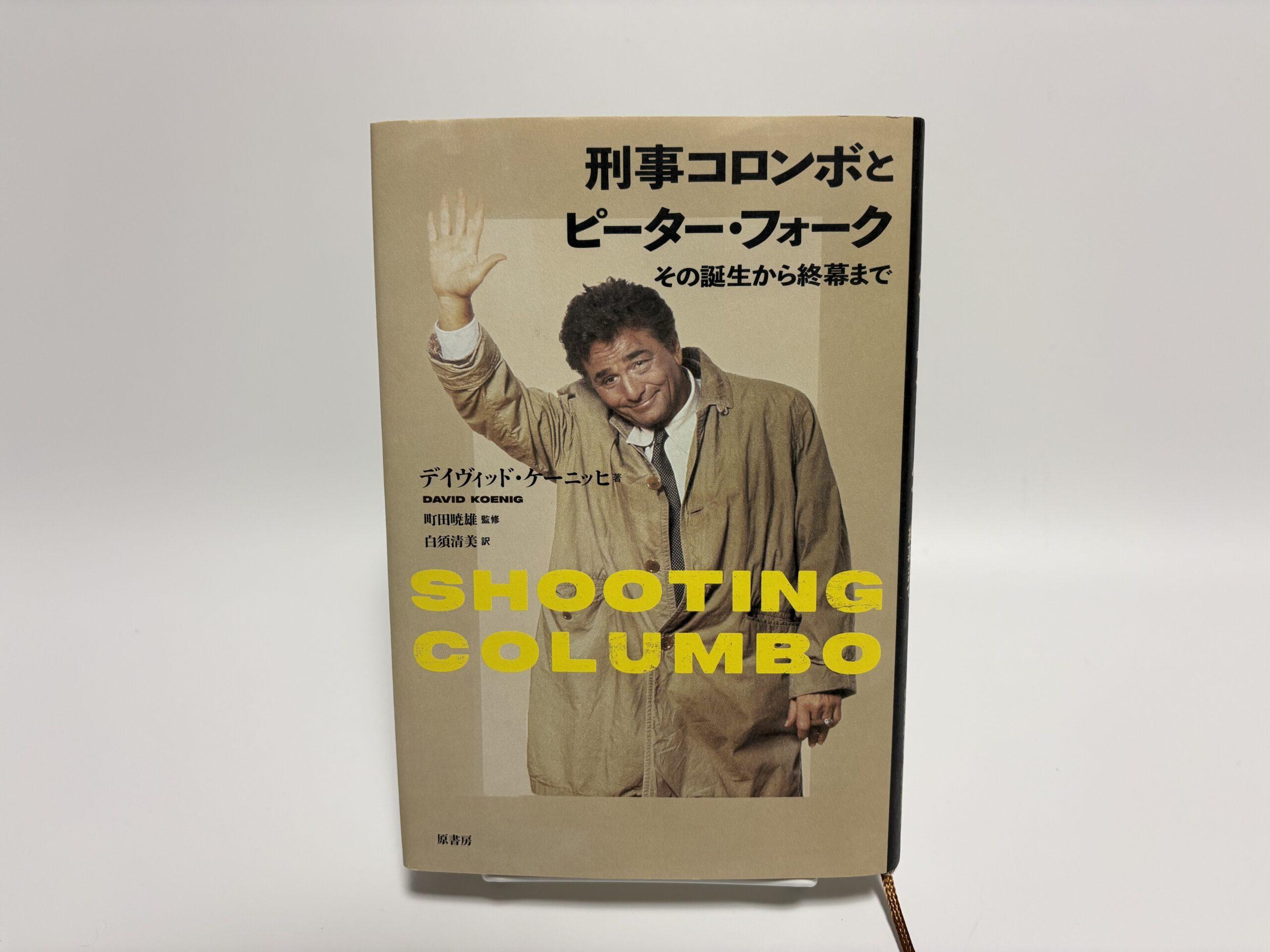

書籍概要|『刑事コロンボとピーター・フォーク』とは

この本は、原題『Shooting Columbo: The Lives and Deaths of TV’s Rumpled Detective』(2021年9月、アメリカ刊)の日本語訳で、2025年5月8日に『刑事コロンボとピーター・フォーク その誕生から終幕まで』として日本で発売されました。

刑事コロンボの原作者であるリチャード・レヴィンソン&ウィリアム・リンクによる舞台版から、TVシリーズの誕生、そしてピーター・フォークが亡くなった2011年6月23日まで——刑事コロンボの製作現場の舞台裏を網羅した貴重なノンフィクションです。

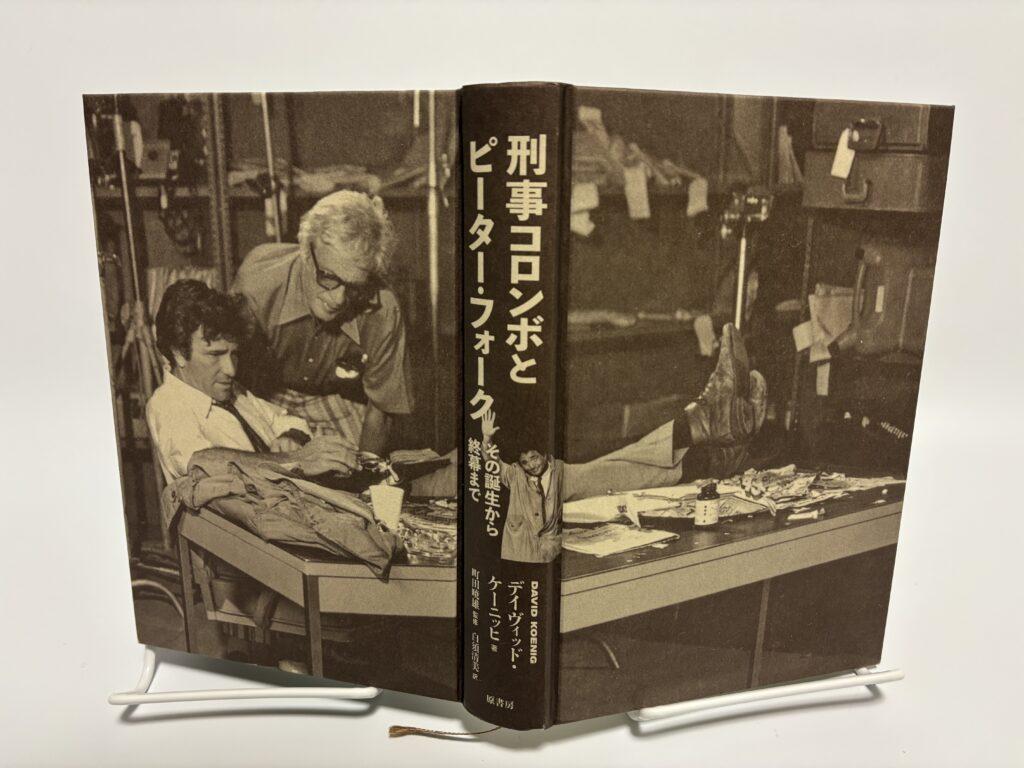

俳優とスタジオの間で絶えず続いた確執や、過酷を極めた撮影現場の様子が、当時の記録や関係者の証言をもとに淡々と、しかし克明に描かれています。

読後の第一印象|ピーター・フォークは救世主か、破壊者か

ピーター・フォークにより、ある者は救われ、ある者は神経をすり減らす。

「NBCから見れば、自分たちがシリーズを葬ったのではなかった。彼らにとって、『刑事コロンボ』を殺したのはピーター・フォークだった」1⁾

※管理人注:NBCとは、アメリカの3大テレビネットワーク(ABC, CBS, NBC)の1つで、『刑事コロンボ』を制作したNBCユニバーサルの主体企業です。

原題にもなっている『Shooting Columbo』は、「コロンボを撮る」という意味に加えて、「コロンボを撃つ(殺す)」という二重の意味を持つ言葉遊びでもあります。まさに、ピーター・フォーク自身がコロンボという番組を終わらせた——という見方を示唆しているのです。

完璧主義者で独裁的だったピーター・フォークの素顔

私たち視聴者が画面越しに愛してきた、お人好しで庶民的なコロンボ警部を演じたピーター・フォーク。その親しみやすいイメージを大切にしたい人は、この本を読むのを控えたほうがいいかもしれません。本書を読むと、彼の別の顔が浮かび上がってきます。

完璧主義、優柔不断、そして独裁的——

完璧さを追求するあまり、何度もシーンの取り直しを要求し、大幅に狂う撮影スケジュール。ギャラの交渉を有利に進める一方で、脚本にまで口を挟むようになると、スタッフとの間に絶え間ない確執が生まれるという、非常に扱うのが難しい俳優だったことがわかります。

「ピーター・フォーク、出禁にされすぎだろ!」というエピソードが次々に登場するのが印象に残りました。特に第39話『黄金のバックル』の製作トラブルについては、よくぞあんな状況から持ち直して完成させたものだと、ドキドキしながらページをめくってしまいました。

総合プロデューサーとしての苦悩と迷走

そして、時代の移り変わりとともに、長年ドラマを支えてきたスタッフが次々と現場を去っていく中で、ピーター・フォーク自身が「刑事コロンボ」という巨大なコンテンツの総合プロデューサーとして新たな方向性を模索していく——その迷走の過程が、痛いほど鮮明に描かれていきます。

……と、ここまで読むと、「スタッフの不満をぶちまける暴露本じゃないか」と誤解されてしまいそうです。そこで、次のまとめでその点をきちんと訂正しておきます。

まとめ・感想|『刑事コロンボ』が変わってしまった理由

本書は、脚本家・プロデューサー・共演者など、数多くの関係者へのインタビューや貴重な記録を基に、1968年の第1作「殺人処方箋」から2011年のピーター・フォーク逝去まで、『刑事コロンボ』がいかにして制作されてきたのかを丹念に追ったノンフィクション作品です。

全69作品それぞれの撮影当時の空気感が伝わってくるだけでなく、シリーズ初期のプロデューサーたちが、どのようなコンセプトで『刑事コロンボ』という土台を築いていったのかが、非常によく理解できます。

本書を通して改めて浮かび上がる『刑事コロンボ』の魅力は、主に次の3点です。

- 倒叙ミステリ(犯人視点から始まる構成)

→ 視聴者が最初から犯人を知った状態で物語が進行する、シリーズ最大の特徴。 - 犯人と刑事・コロンボの丁々発止の駆け引き

→ 知性と心理戦が作品全体の緊張感を支えていた。 - 完全犯罪を崩す決定的な“気づき”

→ 些細な違和感から真相へと迫る、構成美あふれる展開。

これらの要素を一切欠くことなく、毎回安定したクオリティで脚本を成立させることの難しさを、本書を読んで改めて痛感させられました。

旧シリーズ後半になると、倒叙形式を維持しながら高品質なトリックと心理戦を成立させ続けることの限界が、徐々にシリーズ全体に重くのしかかります。その結果、脚本の不足が次第に顕在化していきました。

さらに新シリーズに入ると、時代性を意識した作品づくりが求められる一方で、脚本の質を従来レベルで維持することは、より困難になっていきます。

こうした流れを踏まえて読むと、旧シリーズからやや暴走気味だったピーター・フォークが、新シリーズでは総合プロデューサーとして主導権を握り、盟友である監督やキャストと共に、コロンボというドラマに独自の方向性を与えようとした様子がよく伝わってきます。

私たち視聴者の立場から見ると、それは従来の『刑事コロンボ』に対する“破壊”のようにも感じられます。しかしピーター・フォーク本人にとっては、シリーズを終わらせないための新たな進化を模索した結果だったとも言えるでしょう。そう考えると、どこかもの哀しさも感じられます。

そして、従来のシリーズに存在していた“ルール”から徐々に外れていった結果、倒叙形式を逸脱した作品や、旧シリーズの鋭い切れ味と比べて冗長に感じられる作品が増えていった理由にも納得がいきました。

かつて「いつものコロンボと何か違う」と感じていた違和感が、本書を通じて一本の線としてつながり、非常に腑に落ちた読後感でした。

もっとも、くたびれた服装や茶色の靴、愛車のプジョー403、愛犬ドッグを相棒とするスタイルなど、作品世界に即したコロンボの言動を形づくり、原作者や脚本家、プロデューサーが当初想定していたキャラクター像を大きく塗り替えたのも事実です。

そして、結果として万人から愛される存在を作り上げたのは、まぎれもなくピーター・フォークでした。彼なくして、ここまで愛される作品にはならなかったでしょう。

ファン必読だがマニア向けな理由

脚本、撮影、音楽、キャスティングなど、舞台裏の詳細が膨大な一次資料(関係者インタビュー)で構成されている点が見事です。

特に、実現しなかったエピソード、初稿からカットされたシーン、本来予定されていた異なる結末、そして旧シリーズでほぼ毎回登場していた名脇役※マイク・ラリーがなぜ姿を消したのか——といった細部まで丁寧に取り上げられているのが、ファンにとってはたまらなく面白いところでした。

(※管理人注:マイク・ラリーとは、1900年6月1日生まれの俳優で、ちょい役ながら40回以上出演。コロンボファンの間では「彼を探す」ことが隠れた楽しみになっていた)

ただし、プロデューサー、監督、脚本家などの発言が中心のため、カタカナ名の固有名詞が次々と登場します。「この人は誰だっけ? どの役割だったっけ?」と混乱するページも少なくなく、全体としてかなりマニア向けの内容だと感じました。

『刑事コロンボ』の舞台裏を本気で知りたい人向けにおススメの本です。

以上、『刑事コロンボとピーター・フォーク:その誕生から終幕まで』でした。

引用・参考文献

・『糸魚の手帖 vol.5』東京創元社,2022年

- デイヴィッド・ケーニッヒ著『刑事コロンボとピーター・フォーク』原書房,2025年,p15より引用 ↩︎

コメント